Cet ouvrage sur la « Persuasion dans le Groupe » s’adresse principalement à toute personne exerçant, ou intéressée par, une activité de direction (PME, commerciale, marketing, vente, administrative, agence, etc.). L’approche pragmatique, moderne et synthétique de ce document concerne également les professionnels actifs dans l’enseignement ou l’andragogie. Il fournit des outils simples qui permettent d’améliorer la compréhension et donc la gestion des groupes. C’est, enfin, un outil efficace pour celles et ceux qui veulent aborder efficacement la formation d’adultes.

En format A4, c’est un .pdf de 74 pages de textes, illustrations et schémas explicatifs en couleur (voir sommaire et extraits ci-dessous)

Il est livrable, par email, dès paiement du prix de CHF 49.-

en utilisant Paypal pour alain@curchod.com avec la référence PDG

ou

par virement bancaire à Alain Curchod, référence PDG ,MIGROS BANK, IBAN CH46 0840 1000 0769 0555 1

Dès le paiement effectué, merci de nous faire part de l’adresse email à laquelle vous souhaitez que nous adressions l’ouvrage susmentionné en version .pdf

Renseignements complémentaires : alain@curchod.com

SOMMAIRE

- Prologue

- Le groupe

- La perception

- La communication

- La négociation

- La persuasion

- Prologue (pages 4 à 8)

- Le groupe (pages 9 à 16)

- Qu’est-ce qu’un groupe

- Types de groupes

- L’individu dans le groupe

- Les conflits dans le groupe

- Les causes de conflits

- Les effets des conflits

- Conclusion

- La communication (pages 17 à 20)

- Définition

- Les composants

- Les réseaux

- La perception (pages 21 à 28)

- Le problème

- La notion de perception

- Les caractéristiques

- Les causes

- Comment améliorer la perception

- La négociation (pages 29 à 38)

- Introduction

- La négociation en tant que situation de communication

- Les dimensions de la négociation

- Les niveaux de la négociation

- Les règles de la négociation

- Remarques complémentaires et conclusion

- La persuasion (pages 39 à 74)

- Le groupe

- Le petit groupe

- La persuasion

- L’affectivité des groupes

- Le langage de l’affectivité

- La versatilité des groupes

- Xénophobie et solidarité

- Les aspirations rationnelles des groupes et le langage rationnel (*)

- La conclusion

- L’introduction

- La voix

- Le caractère

- Transfert et projection

- Les groupes d’opposants

- Les groupes de partisans

- Les groupes d’indifférents

- Les groupes mixtes

- Conclusion

1er extrait

1 Prologue

La persuasion, "cette souveraine toute-puissante des hommes", appartient au domaine de l'influence, elle n'est qu'une péripétie de l'action sur autrui. À ce titre, elle voisine avec la propagande, elle côtoie la rhétorique, elle n'est pas étrangère à la séduction et fondamentalement elle entretient un rapport ambigu avec la manipulation quand elle n'éprouve pas les pires difficultés à s'en démarquer.

Pour éviter cette dérive, les anciens ont défini l'éloquence et le talent de persuader; ils ont distingué «persuader» de «convaincre», le premier de ces mots ajoutant à l'autre l'idée d'un sentiment d’action excité dans l'âme de l'auditeur et joint à la conviction.

Art de plaire et/ou de persuader, la rhétorique pose des questions esthétiques, à la croisée de la faculté sensible et de la faculté de juger. Plaire pour persuader ou persuader pour plaire ? Comment les deux interagissent dans l’art ? Pascal concédait que « nous ne croyons presque que ce qui nous plaît » et que « l’art de persuader consiste autant en celui d’agréer qu’en celui de convaincre ». Dans son « Art de persuader », Pascal veut inculquer des « vérités divines ». Or, concernant ces vérités, Dieu « a voulu qu’elles entrent du cœur dans l’esprit et non pas de l’esprit dans le cœur, pour humilier la superbe puissance du raisonnement ». Et Pascal ajoute même : « la seule chose que puisse saisir la pensée, ce sont ses limites ». C’est admettre toute l’importance et l’influence de la perception qui fait que nous voyons les choses non pas telles qu’elles sont mais telles que nous aimerions qu’elles soient !

Or, et ceci se vérifie chaque jour dans une activité professionnelle (direction, marketing, vente, achat, enseignement, agence, gestion, indépendant, étudiant, etc.), il est indispensable de « faire savoir » ou de négocier son « savoir-faire » ou les connaissances, les idées, les produits, les concepts ou les services que nous souhaitons mettre à disposition au sein de l’entreprise, auprès de partenaires ou de futurs clients, par exemple. Cette approche personnalisée requiert des connaissances de base simples, mais précises.

« L’art de la persuasion » consiste, entre autres et notamment, à écouter activement (car l’œil aussi écoute !), convaincre naturellement et conclure logiquement ; c’est donc essentiellement « communiquer ». Il faut également maîtriser les techniques de négociation, ce que chacun d’entre nous fait régulièrement à titre privé…mais qui peut s’avérer plus complexe lorsqu’il s’agit de le réaliser sur le plan professionnel.

2er extrait

2. Le groupe

2.1. Qu’est-ce qu’un groupe

Le groupe est constitué de deux ou plusieurs personnes qui, dans un but commun, sont plus en relation entre elles qu’avec d’autres.

2.2. Types de groupes

On distingue plusieurs types de groupe en fonction de divers critères la taille, la plus ou moins grande spécialisation, la permanence, la manière dont on y entre, etc. Nous distinguons:

- Le groupe primaire qui ne comporte qu’un nombre restreint d’individus. Chacun peut y interagir avec tous les autres (la famille, le petit groupe d’amis, etc.)

- Le groupe secondaire se définit par le nombre de personnes qui est tel que chacune ne peut être en rapport suivi avec les autres (grande école).

- Le groupe spécialisé dont la fonction est limitée à un type d’activité (Task Force). Il est à l’inverse d’un groupe polyvalent (la famille).

- Le groupe permanent (État, Église) est à l’opposé du groupe transitoire dont la durée est limitée (le groupe se formant dans un compartiment de train, à l’occasion d’un voyage).

- Le groupe obligatoire (la famille), tandis que d’autres sont libres : on y adhère (une équipe de football).

Les notions de groupes organisés ou spontanés ont une grande importance pour l’analyse de la vie sociale. Nous leur consacrerons un plus large commentaire

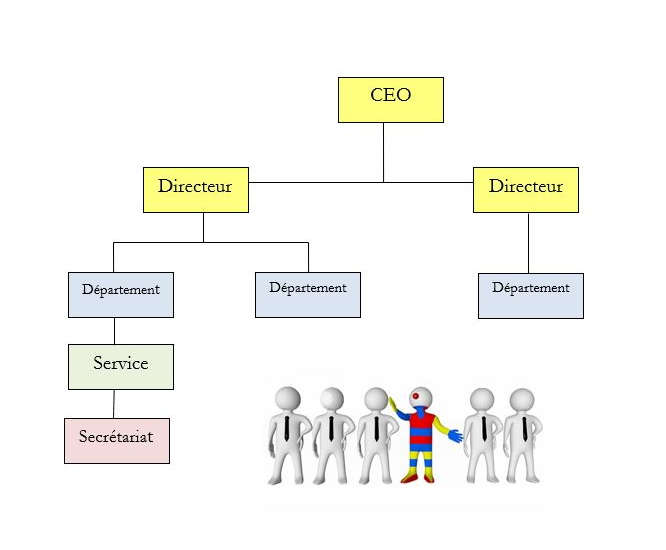

Groupes organisés

Le groupe organisé est une organisation sociale avec une structure stable, une hiérarchie et des rôles nettement différenciés pour chacun des membres. Son volume peut être grand. Il a des objectifs définis. Exemples (une équipe de travail, une classe d’école). Le groupe organisé peut être représenté schématiquement par un organigramme structurel. Exemple :

Groupes spontanés ou informels

En réalité, on constate, qu’au-delà du schéma officiel, des relations spontanées se nouent au sein même du groupe organisé. Ces relations s’organisent en vue d’une adaptation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du groupe lui-même. Cette organisation spontanée se donne ses propres formes. Ainsi, les employés, par le fait de leur activité, se retrouvent-ils en petites entités au restaurant, pour faire les trajets, dans de petits groupes de discussion, etc.

Ce sont des groupes « auto-formels ». Ils sont instables et de faible volume. Notons, toutefois, que très souvent des groupes spontanés ayant des activités comparables ont une tendance à l’organisation formelle. Exemple : des joueurs de tennis en arrivent à décider un tournoi interne et suscitent la création d’une véritable organisation.

On peut en déduire que les regroupements informels seraient la résultante de l’état de frustration existant chez les individus qui tendent à vivre et à réaliser leurs besoins sociaux personnels en marge de l’organisation formelle. Il en résulte des comportements qui peuvent être en contradiction avec l’organisation, ses normes et ses modèles de conduite. Ces comportements jouent toutefois un rôle dans l’équilibre des individus. Ce ne sont pas nécessairement des comportements infantiles ou des réactions négatives, mais des réactions d’adaptation ou de recherche de réduction de tension au sein de l’organisation.

On peut donc émettre l’hypothèse que la frustration est un des moteurs de la création des groupes spontanés. En effet, la vie sociale au sein d’une entreprise ou de n’importe quelle organisation est source de frustration pour les personnes. Les libertés individuelles y connaissent des limites, la liberté de chacun s’arrêtant là où commence celle des autres. Quant aux besoins de considération et d’affection, ils sont loin d’être toujours satisfaits. Le besoin de se réaliser dans le cadre d’un travail donné n’est pas toujours rencontré. L’organisation alourdit les rapports sociaux et on veut parfois en sortir.

Une fuite possible est le groupe spontané, car il a une réelle valeur « cathartique » (catharsis : psycho) Décharge émotionnelle libératrice, liée à l’extériorisation du souvenir d’évènements refoulés et traumatisants). Parfois, le groupe spontané qui se crée n’a rien à voir avec le travail (joueurs de tennis), parfois il peut s’inscrire en opposition avec des buts poursuivis par l’entreprise ou l’organisation (grève spontanée) et peut être la base de « sociogrammes » (un des membres du groupe spontané ou informel en prend la direction, en tant que Primus inter pares en lieu et place d’un chef hiérarchique). Au sein des organisations, les groupes spontanés apparaissent donc comme des moyens de défenses à l’égard du structuré, avec ce qu’il comporte d’autorité formelle (qui juge) et de normes inadmissibles. Ils constituent donc une adaptation des personnes à la réalité. Même si cette réalité est très proche de celle dont ils souhaitent se distancer : les groupes formels ! Nous laissons de côté les phénomènes liés à la dynamique de groupe et donc à leur nécessaire cohésion et poursuite d’objectifs communs, pour nous concentrer sur le statut individuel dans le groupe.

3er extrait

4. La perception

4.1. Le problème

Une difficulté majeure de la communication provient, nous l’avons déjà partiellement abordé, de la manière dont chaque interlocuteur interprète le message reçu, c’est-à-dire de la manière dont il le pondère, le colore, le simplifie, le généralise, l’accepte ou le refuse.

Cette interprétation dépendra :

- de l’image que chacun se fait de la personnalité et du rôle de l’autre

- du sens que chacun attribuera aux mots et aux attitudes de l’autre

- de la manièredont le récepteur interprétera les circonstances qui ont amené la communication

- et, surtout, des intentions que chacun prête à l’autre au-delà du message lui-même.

Tous ces phénomènes ont une même cause : la perception

4.2. La notion de perception

La perception est notre manière de voir les choses, la conscience que nous prenons de nous-mêmes ainsi que des objets, des individus, des évènements qui constituent le monde qui nous entoure.

Nous sommes en effet persuadés que le monde « tel qu’il nous apparaît » est le monde « tel qu’il est ». Nous croyons être objectifs et nous l’affirmons volontiers en disant « je l’ai vu de mes yeux », « cela ne fait aucun doute », « c’est l’évidence même », « c’est un fait ! ». Il ne nous vient pas à l’idée de penser que ce que nous déclarons être « la réalité » n’est rien d’autre que la manière dont nous la percevons ! Et nous inclinons volontiers à déclarer de mauvaise foi ceux qui ne partagent pas notre assurance.

La perception n’est pas un acte purement sensoriel. C’est un acte psychologique dans le sens que « dans une façon de voir se projette une façon d’être », c’est-à-dire des états d’âme, des espoirs et des craintes, des besoins, des attitudes… Nous percevons donc avec toute notre personnalité. Notre perception, qui nous est strictement personnelle, a pour principal effet de créer des distorsions entre la réalité et notre prise de conscience de celle-ci.

- Quelles sont les caractéristiques de la perception ?

- Quelles sont les raisons de son effet de prisme plus ou moins déformant ?

- Peut-on faire quelque chose pour percevoir plus correctement ?

Trois questions essentielles auxquelles nous allons essayer de répondre…

4er extrait

6. La persuasion

6.1. Le groupe

La question : « Qu’est-ce qu'un groupe ?» ressemble, de prime abord, à d'autres questions : « qu’est-ce qu'un troupeau de moutons ?», « qu’est-ce qu'un tas de pierres ?», etc., c'est-à-dire, le groupe étant composé d'individus, à partir de combien d'individus sommes-nous en présence d'un groupe ?

Il est difficile de répondre directement à cette question (à part les éléments « structurels » abordés au chapitre 2. Le groupe).

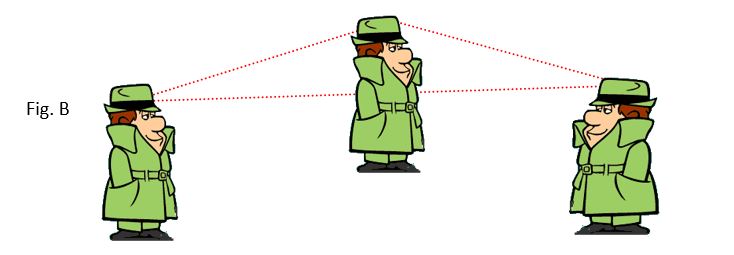

Néanmoins, nous pouvons essayer de comprendre le phénomène produit par la mise en présence de deux ou plusieurs individus, ce qui correspond à l'idée que nous nous faisons sommairement d'un groupe. Que se passe-t-il à partir du moment où nous rassemblons plusieurs individus, comme dans ce schéma ?

Chacun d'eux va ressentir la présence des autres et réagir à cette présence.

Plus ou moins consciemment, chacun va éprouver des sentiments, plus ou moins complexes, à l'égard des autres : sympathie, antipathie, confiance, méfiance, crainte, malaise, bien-être, etc. (A titre d'expérience, essayez d'observer ce qui se passe en vous-même lorsque, tout d'abord seul dans une salle d'attente d’un médecin ou un restaurant, vous voyez arriver un autre individu.)

Chaque individu va se trouver relié aux autres par quelque chose d'inexprimable, que l'on pourrait représenter comme une espèce de courant affectif se propageant de l'un à l'autre sans support matériel, de façon silencieuse. On dit d'ailleurs, à propos des rapports humains : « Entre ces deux êtres, le courant passe ou ... ne passe pas. » Il serait plus exact de dire qu'il passe des courants positifs ou des courants négatifs. L'absence de courant, c'est-à-dire l'indifférence absolue, n'existe pas entre les êtres. Nous représenterons ce phénomène de la façon ci-dessous.

Cette trame affective, qui se tisse d'un individu à l'autre et dont la densité et la complexité croîtront nécessairement au fur et à mesure qu'augmentera le nombre d'individus en présence, constitue l'essence du phénomène « groupe ».

5er extrait

6.8.Les aspirations rationnelles des groupes et le langage rationnel

Nous avons déjà, à propos des petits groupes, formulé l'idée que plus un groupe était petit, plus il était rationnel, et que plus il était nombreux, plus il était affectif. A propos de la persuasion, nous avons déclaré qu'elle consistait à entraîner l'adhésion de nos interlocuteurs au niveau affectif tout en leur fournissant des arguments d'ordre rationnel à la fois pour appuyer intellectuellement la démonstration et pour leur fournir des alibis.

Par alibi, nous entendons la réaction, évoquée plus haut, de Jean-Paul achetant une voiture et dialoguant plus ou moins consciemment avec son surmoi : « Si j'achète une voiture puissante, ce n'est pas pour assouvir mon désir de puissance contrarié par la société, mais pour mettre ma famille plus en sécurité. » Il résulte du rapprochement de ces deux ordres de facteurs que plus le petit groupe tend vers sa limite inférieure, plus l'alibi doit être sérieux, plus les arguments rationnels doivent être solides. Qu'entendons-nous donc quand nous déclarons que, pour persuader un petit groupe, il convient de s'adresser à lui sur un mode affectif et sur un mode intellectuel ? Nous voulons signifier qu'il convient de s'adresser à l'intelligence du petit groupe tout en respectant les principes du langage affectif.

Pour essayer de rendre plus claires des distinctions qui peuvent sembler un peu confuses, reprenons une analogie précédente. On s’adresse:

- à une foule comme on s'adresse à un jeune enfant,

- à un individu, théoriquement, comme à un adulte,

- à un petit groupe comme à un enfant intelligent ayant plus ou moins atteint l'âge de raison, suivant l'importance numérique de ce petit groupe.

S'adresser à l'intelligence d'un petit groupe, cela signifie que, tout en tenant compte de ses aspirations d'ordre affectif : goût du angage imagé, curiosité, fatigabilité, goût de la facilité, goût du jeu, versatilité, xénophobie et solidarité, on peut se permettre, en fonction de l'âge et du nombre, une certaine abstraction du langage et des raisonnements d'ordre intellectuel plus ou moins complexes.

On peut progresser du syllogisme affectif vers le syllogisme logique. Le syllogisme affectif peut être illustré ainsi : Vous ne devez pas manger d'huîtres parce que leur consommation peut être dangereuse. » Le syllogisme intellectuel, lui, se manifeste ainsi : « Les huîtres ne sont consommables que pendant les mois en R. Nous sommes en juin. Donc vous ne devez pas manger d'huîtres. »

Le mode affectif ne transmet aucune information

A partir du moment où l'on veut s'adresser à un petit groupe sur un mode relativement intellectuel, une nouvelle notion apparaît, celle du nombre d'informations à transmettre au groupe. Lorsqu'on parle à un très grand groupe sur un mode exclusivement affectif, cette notion ne joue pas.

A la limite, on ne transmet aucune information ou, tout au moins, si l'on en communique, elles ne sont pas destinées à être mémorisées ou intégrées dans un processus intellectuel logique. On se contente de jouer sur une espèce d'orgue à sensations et à sentiments.

Les foules qui écoutaient Fidel Castro, par exemple, vivaient une sorte de transe collective et ne mémorisaient aucune des informations énoncées, celles-ci étant prodiguées un peu comme des coups frappés sur un tam-tam. En revanche, puisque pour persuader notre petit groupe, il faut lui donner l'impression que son adhésion est d'ordre intellectuel, il convient qu'il puisse mémoriser et intégrer les arguments, les idées chocs, bref, les informations.

Or l'expérience a montré qu'au-delà de trois informations d'affilée un individu ou, à plus forte raison, un petit groupe n'intègrent plus et ne mémorisent plus….

Sources : (à la fin de l’ouvrage)

Lectures conseillées :

- Muchielli R. :Séminaire à l’usage des psychologues, animateurs et responsables

- Piaget J. : Le structuralisme

- Senger J. : L’art oratoire

- Conquet A. : Comment communiquer

- Machiavel N. : Œuvres complètes, (livres second et troisième)

- Pesez Y. : Savoir s’exprimer

- Kotler Dubois : 10ème édition du Marketing Management

- La Rochefoucauld F. : Maximes et pensées

- Savoyat B. : Les secrets de l’efficacité

- Saint-Simon : Mémoires

- Wirz A.: Der Humanist ist der bessere Manager

- de la Bruyère J. : Œuvres complètes, (de l’homme, des esprits forts, des jugements)

- Robert M. et Devaux M. : Penser stratégie

- Steuart Henderson B.: Marketing Management and Administrative Action

- Lendrevie J. : Mercator, Théorie et pratique du marketing

- Lintas, Xerox, IMD, Harzburg, PSS, (formations)

Note : Le manuscrit « La Persuasion Dans le Groupe » a été lu et analysé par, et discuté avec Monsieur Le Professeur Paul-André Despland, Professeur de Neurologie, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV, Lausanne, en particulier en ce qui concerne les fonctions du thalamus, entre 2017 et 2018.

Le même manuscrit a également été lu et analysé par Feu Monsieur le Prof. Dr. Gérard Salem, Psychiatre et Professeur de thérapie systémique aux Facultés de Médecine de Genève et de Paris, en 2017.

Alain Curchod

2023